地域創造学部 地域創造学科

地域をフィールドとした

実践的な学び

実践的な学び

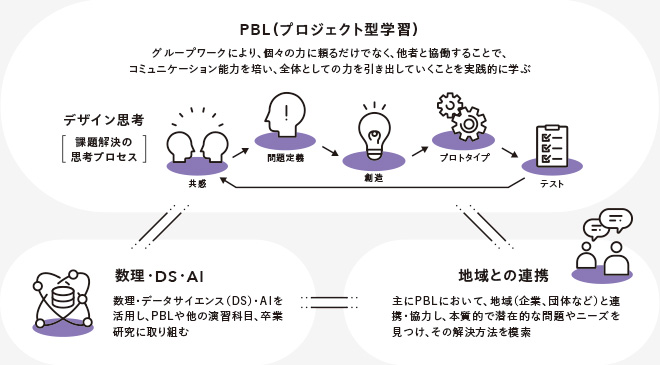

チームで取り組むPBL(プロジェクト型学習)を中心に授業を行い、課題解決の思考プロセスとして「デザイン思考」を取り入れます。また、「数理・データサイエンス(DS)・AI」を活用し、地域の人々や団体と協働して課題解決に取り組みます。こうした学びを通じて、地域の様々なデータを分析・活用し、課題に対する理解を深め、地域に新たな価値を創造するための学びを実践します。

・データサイエンス

デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である「数理・データサイエンス・AI」の基礎力はあらゆる分野で求められています。地域創造学部では、文部科学省の数理・データサイエンス・Al教育プログラム認定制度(リテラシーレベル、応用基礎レベル)に対応する教育プログラムを実施します。「PBL」での活用のほか、他の演習科目や卒業研究においても活用します。

デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である「数理・データサイエンス・AI」の基礎力はあらゆる分野で求められています。地域創造学部では、文部科学省の数理・データサイエンス・Al教育プログラム認定制度(リテラシーレベル、応用基礎レベル)に対応する教育プログラムを実施します。「PBL」での活用のほか、他の演習科目や卒業研究においても活用します。

・PBL(プロジェクト型学習)

北海道の中心、旭川とその周辺をフィールドに、高等学校の「総合的な探求の時間」の学びをよリ実践的に深掘リした、PBL(プロジェクト型学習)に取リ組みます。少人数のチームを組み、地元の企業や自治体と連携しながら、アンケート調査のデータを分析したリ、3Dプリンタを活用してアイデアを形にしたリ、様々な角度や切リロから課題解決にチャレンジし、地域の未来を創る人材を養成します。

北海道の中心、旭川とその周辺をフィールドに、高等学校の「総合的な探求の時間」の学びをよリ実践的に深掘リした、PBL(プロジェクト型学習)に取リ組みます。少人数のチームを組み、地元の企業や自治体と連携しながら、アンケート調査のデータを分析したリ、3Dプリンタを活用してアイデアを形にしたリ、様々な角度や切リロから課題解決にチャレンジし、地域の未来を創る人材を養成します。

・地域との連携

PBL(プロジェクト型学習)に基づき、「数理・データサイエンス(DS)・AI」を活用し、学生が地域の人々や団体と協働して主体的に問題の解決に取り組みます。課題解決に取り組む過程でデザイン思考を用い、学生が主体的に取り組みます。デザイン思考とは新しいものを生み出す思考法で「共感による理解、課題の設定を経て、実際に試して改善する」というサイクルで、より良い解決法を見出していきます。

PBL(プロジェクト型学習)に基づき、「数理・データサイエンス(DS)・AI」を活用し、学生が地域の人々や団体と協働して主体的に問題の解決に取り組みます。課題解決に取り組む過程でデザイン思考を用い、学生が主体的に取り組みます。デザイン思考とは新しいものを生み出す思考法で「共感による理解、課題の設定を経て、実際に試して改善する」というサイクルで、より良い解決法を見出していきます。

|

|

地域創造学部は、データサイエンス教育を基礎にして地域と連携したPBLを行い、地域における課題を解決していくための実践力を培うことを目指し、養成する人材像を次のように定めています。

|

|

|