保健福祉学部 コミュニティ福祉学科 ゼミナール・調査実習

積極的に地域と関わり、行動できる地域福祉を実践的に学んでいきます。

コミュニティ福祉学科では、少人数制のゼミナールが2年次からの必修科目。テーマや内容は各教員の専門性や研究テーマによってそれぞれ異なりますが、学生自身が調査・研究を行ったり、実践を通して専門性を深めるのは同じです。地域社会と積極的に交流し、さまざまな現場に関わることで地域でのソーシャルワークの実践を理解。多面的な見方や支援のあり方などを模索します。

|

ふだんの暮らしのしあわせを!

地域の一構成員として自分の立ち位置を認識し、今何をすべきかを見極め、自らの意志で行動できる知識と教養、情報を的確に活用できる能力を身につけます。

|

|

地域の現場から福祉を学ぶフィールドワーク

社会学のアプローチによるフィールドワーク「地域調査」「福祉のまちづくり研究」がゼミの柱です。町に、村に、現場の人たちに学ぶのが「コミュニティ福祉」。人びとの幸せな暮らし=福祉のあり方を考えるために、まずは住民の声に耳を傾け、調査を通じて「見」「聞」「知る」します。

|

|

ゆらぐことができる柔軟性を養っていく

テーマは、精神保健分野におけるソーシャルワーク相談支援実践、医療や教育機関における心理的支援方法等です。ディスカッションとフィールドワークを中心に現場での実践研究を進め、思考力、分析力、問題解決能力を磨き、将来あらゆる課題に対応できる実践力のある相談援助職を目指していきます。

|

|

子どもと関わり子どもから学ぶ

子どもとの関わりを通じて子どもの生活と福祉に関するあらゆる側面に焦点をあて問題点と解決策を追及。問題発見と課題解決の能力を高め、子どもの最善の利益の実現について考えます。

|

|

ソーシャルワークの実践力をイメージする

精神保健福祉に関する諸問題を解決するためのソーシャルワーク支援について研究することが当ゼミナールのテーマです。学生一人ひとりが関心をもつ精神保健福祉のテーマを掘り下げ、文献抄読やグループ議論、フィールドワークから得た学びを通してソーシャルワークに生かすための見識と実践を兼ね備えた力を身につけていきます。

|

|

フィールドワークからの当事者及び家族理解

論文抄読から障害領域の学びを深め、フィールドワークでは、各種事業の見学、イベントを通した当事者や家族との関わりから、障害領域における課題を見出し、今後の問いを深めていきます。

|

コミュニティ調査実習

人びとの想いに触れる。出会いと発見の「地域調査」が、私を変える。

地域に生きる人びとの生活の実態を知り、その問題解決にどうアプローチできるか。

福祉を実践するソーシャルワーカーに欠かせない住民の生活課題や福祉ニーズを把握する方法と技術を、地域の現場でリアルに学べる貴重な授業です。

福祉を実践するソーシャルワーカーに欠かせない住民の生活課題や福祉ニーズを把握する方法と技術を、地域の現場でリアルに学べる貴重な授業です。

生産・生活の場である地域(コミュニティ)は今、過疎化・少子化・高齢化・限界集落化など、さまざまな課題に直面しています。地域福祉を実践するためには、その地域の人々の生活実態を知り、どんな課題があってどれくらい深刻な状況なのかを把握することが必要です。そのためには、まず地域に出て、当事者の声に耳を傾ける地域調査が欠かせません。2年次必修科目のコミュニティ調査実習では、旭川及び道北地域をはじめとした福祉の先進地に出向き、生活聴き取り調査で地域の人びとに触れ、地域の動きを肌で感じる「実践的な地域密着型授業」です。社会調査を実施して収集したデータを検証する学習を通じ、ソーシャルワーカーとして必要な地域分析の方法と技術を体得します。そして今、福祉に何が求められているかを、地域の人びとと共に考えます。

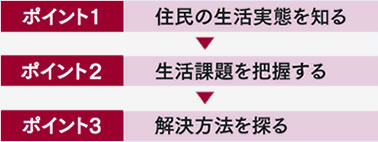

コミュニティ調査実習の3つのポイント

コミュニティ調査実習はコミュニティ福祉学科の必修科目として位置づけられています。 この実習では、地域調査を通じて、①地域で暮らす人々の生活実態をまず明らかにし、②生活課題を把握しつつ、③解決の方法を探る、という三段の流れで学習を展開します。

ソーシャルワーカーに不可欠な「地域診断力」を身につける

①研究計画書の作成

研究課題を設定し、研究計画書を作成します。また、調査の対象となる方に調査の了解を得るなど、事前準備を行います。

②調査票の作成

調査の目的に応じた質問内容を検討し、調査票を作成します。対象となる方に直接面会のうえアポイントをとり、調査スケジュールを確定します。

③聴き取り調査の実施

学生2人でチームを組んで質問者と調査票記入者を担当し、対象となる方のお宅を訪問します。話してくださった方の「語り」を大切に扱い、すべてメモします。

④調査票のデータ化と分析

調査票をもとに聴き取りをした情報は素早くデータ化し、集計作業を行います。このデータをクロス分析し、さらにグループディスカッションを行いながら見えてきた事実を考察し、検証します。

⑤報告書の作成

事例研究のテーマを各自で設定し、報告書を作成します。報告書の書き方を学びながら、文章にまとめる力を養います。

⑥報告・発表

報告書だけでなく、パワーポイントの資料なども作成し、現地調査報告会で発表します。これはプレゼンテーション能力を向上させる機会でもあります。

|

|