展開ゼミナール前期フィールドワーク(鷹栖共生会事業所見学)

長濱展開ゼミナールの活動報告です。

展開ゼミナールでは、障害領域の福祉サービスの実態に触れ、その理解を高めるために、

障害者総合支援法における各種サービスを学習し、

その後、鷹栖町と旭川市で福祉サービスの事業所を展開している鷹栖共生会の全ての事業所を調べて学びを深めました。

その学びの中から、前期フィールドワークでは、

大雪の園(障害者支援施設) → 伝承館(就労継続支援B型) → チコリはぴねす店(就労継続支援B型) → 春風(共同生活援助) → あいびぃ(相談支援事業)

これらの事業所を見学しました。

授業の関係などで、フィールドワークが日曜日になったため、利用されている方の様子を見ることがあまりできていませんが、関係者の方々よりたくさんの説明をお聞きし、実際の現場環境を見せていただくことで大きな学びになりました。

(大雪の園における石山園長からの説明でフィールドワークの開始です)

(いろいろと質問もさせていただきました。事前に何を見たいか、何を聞きたいかなどについてみんなで検討して見学に望みました)

(各所の見学も石山園長自らご対応いただきました。写真は敷地内にあります棟(おうち)寮の見学です)

薄 奈々実

展開ゼミ第一回目のフィールドワークは、大雪の園、伝承館、チコリはぴねす店、春風、あいびぃを見学させていただきました。

福祉事業所を直接見学するという機会は今まであまりなく、教科書などでは学べない現場の雰囲気を感じたり、現場の人のお話を聞かせていただいたり、非常に学びになる1日でした。

複数の事業所を見学させていただいた中でも、グループホームさゆりで利用者の方がどのように生活しているのかが印象的でした。外出時に行き先と帰宅時間を職員に伝えるというルールはあるけれど、利用者の方は基本的に外出自由だということを知りました。

重度な障害を持つ方は怪我や行方不明となることを防ぐために防犯カメラを設置している施設もあるようですが、グループホームさゆりでは一切利用者の方に向けた防犯カメラはなく、自由と人権が保証されているなと感じました。

また、休日の外出は外部の居宅サービスに委託して、銭湯や美容室、ショッピングなど個々の趣味ややりたいことを尊重できるシステムづくりがされていることを知りました。

今回の事業所見学で、ただ食べて寝るなど日常生活を営む場ではなく、利用者の方がやりたいこと、好きなことを自由にできる環境が整えられていることを知って、そういった施設やグループホームをもっと増やしていかなくてはならないなと思いました。

利用者の方の意思を尊重するためにどういった工夫や援助技術が必要なのか今後も学んでいきたいです。

(フロアからは、大雪山が一望できるようになっています。本日は曇りで見えません)

(生活介護にて使用されるスペース:窓が大きく開放的な空間になっています)

小坂 緋夏

フィールドワークを通して、鷹栖共生会はたくさんの支援を経て実現したと言う事がわかった。

現在、大きく分けると12の施設がある鷹栖共生会であるがこれらの施設では、一人ひとりの充実を目標に掲げ日々活動している。そして、入所施設にしてもその人の暮らしに合わせ生活の質をあげることを目指している事がわかった。

また、障害者だからとひとくくりにして考えてしまうのではなく、バリアがあってもどうすればより良い生活ができるのか、その人に合った仕事ができるのかと当事者の立場になり一緒に考える事が重要である事がわかった。

自分の思うように進めていくのと当事者が思っていることは同じではないため、それをどう聴き出すか、受けとめるのかと言う事が大切であると今回の見学を通して学ぶ事ができた。

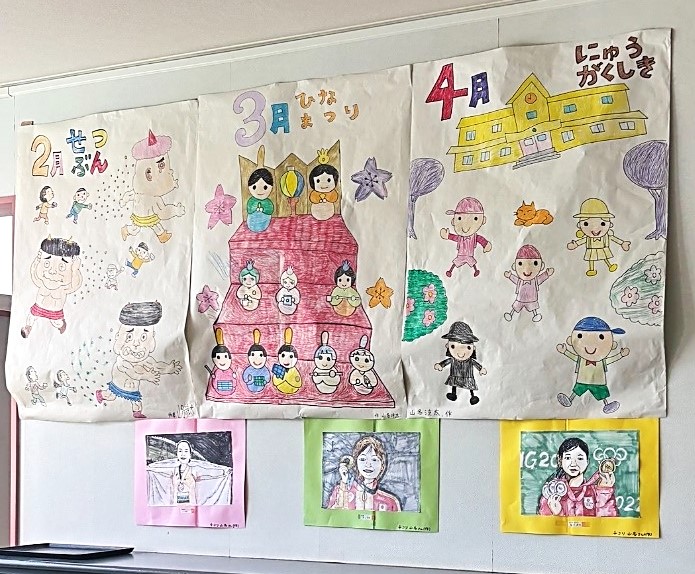

(施設内のたくさんの作品も目を引きます)

(特殊浴槽などの設備も見学しました)

北本 果澄

今回のフィールドワークで特に印象に残ったことは大雪の園です。

大雪の園は親の思い、鷹栖町、各団体、地域住民の理解と協力を得て設立された施設だったということを知れました。

大雪の園の内装や外装は親の思いや利用者の生活の質をどうあげていくかの工夫が残されていました。そして、利用者の「一人暮らしをしてみたい」と言う希望を家族と相談の下、個人住宅を設置するなど一人ひとりのニーズに対しての支援を行っていることを学べました。

(手作り豆腐料理の店 伝承館の見学:古民家を再利用しており、歴史の重みを感じる建物でした)

佐藤 駿希

今回のゼミのフィールドワークを通しての感想として、実際に現場で働いている人達に対して直接質問してみると教科書などに書いてなかったり、あまり聞けないような話が沢山聞けてとても貴重な経験になったことが挙げられます。

また、働いている人達の中にも色々悩んで仕事をしていたり、支援する側にも配慮が必要だったりしたのでとても奥が深いなと思いました。

さらに、利用者の人のために本人の家を立てているなどもあって、できる限りその人のニーズや夢に答えようと施設の人達が全員前向きに考えていてとてもいい環境だなと感じました。

実際に働くようになったら僕もこのように利用者の人のためになるようなことをして行けたらいいなと思いました。

(奥に利用者本人の希望に応えて建てた個人住宅が見えます。他にもう1棟あります)

(敷地も広くとてもきれいに整備されています)

松橋 春瑠

今回のフィールドワークでは、大雪の園、伝承館、チコリはぴねす店、春風、あいびぃに行き、それぞれの事業所についての説明やその施設の個人の部屋や浴室、食事をする場所、プレイルームなどの造りを見せていただき貴重な体験をすることができました。

大雪の園の棟(おうち)寮や春風のグループホーム さゆりとともを見学させていただき、個人個人が好きなように家具を置いたり飾り付けしたり、それぞれの部屋に玄関がついており自由に出入りすることが出来ることを知り、利用者にとって自由に過ごすことができるのでとても魅力的だなと感じました。

(チコリはぴねす店では売店やレストランがあり、昼食もこちらで食べました。どれもとても美味しかったです)

(仲良く食事です)

稲見 真緒

7月2日(日)にフィールドワークを行い、鷹栖共生会の大雪の園、伝承館、春風、あいびぃで施設見学、チコリはぴねす店で実際に提供している食事をいただきました。

今回のフィールドワークを経て、大雪の園ができた経緯や鷹栖町の中央地区の住民の障がいへの理解と協力を得るまで、職員さんの教育や研修についてと利用者さんとの関わり、また利用者さんの協力もあり、実際に過ごしているお部屋なども見せていただきました。

今回のフィールドワークで印象に残っていることは大雪の園の棟(おうち)寮、春風のさゆり(GH)での見学で、利用者のお部屋全てにキッチン、お風呂(シャワールーム)、お外につながる玄関があったことです。キッチンは実際に使う利用者さんは少ないものの、重度の障害があるから、使わないから無くてもいいということでなく、お部屋ひとつひとつが利用者さんの家であり、地域で生活している自立という意味、家族が自由に出入りできる環境作りの意味があるということを知りました。また、エアコンの設置や、飾りたいものは自分でも飾るなど利用者さんによってお部屋が全然違うためとても生活感がありました。

私が思うグループホームのイメージとは全く異なるためとてもいい経験になりました。

お昼にチコリはぴねす店で麻婆ライスをいただきました。子どもでも食べやすいような辛さでとても美味しかったです。

ゼミの最後にわがままじぃじぃでソフトクリームとおやきもいただきました。甘さ控えめで何個でも食べられてしまうようなおいしさでした!

(春風では松原施設長よりグループホームでの取り組みをお聞きし、実際の環境も見せて頂きました)

(グループホームは2ヵ所見学させていただきました)

吉澤 佑駿

今回のフィールドワークでは、鷹栖町の福祉の規模の大きさに驚きを感じた。鷹栖共生会のそれぞれの施設長にお会いしたが人柄の良さに感動した。気遣いや話し方にフレンドリーさを感じ、施設のトップとして働きやすい職場づくりに趣きを置いていると感じた。また、大雪の園が親御さんの支援で建てられたこと、地域住民が自ら障害を持つ方の理解をしようとしたことに驚きを感じた。

住民自らが行動し動いたことは地域での情報共有など密接なコミュニティでないとできないと思い、街の規模が小さいからこそできた施設だと感じた。

これからの日本には、小さいコミュニティのメリットを大きな街でも作り出していく必要があると感じた。

最後に今回はお昼ご飯にカツカレー大盛りと帰りにわがままじぃじのアイスクリームを食べた。とてつもない美味しさに感動したので、これを見た方も行ってみたらいかがだろうか。

(相談支援事業所のあいびぃでは、三瓶センター長から説明を受けました)

(実践におけるリアルなお話はとても勉強になりました)

鶴岡 ゆい

今回のフィールドワークでは、大雪の園をはじめとした鷹栖共生会の施設をいくつか見学することができました。

私が1番印象に残ったのは法人が立ち上げられた経緯です。35年前に自分たちの子どもの入れる施設をという思いで作られたのが鷹栖共生会でした。以前は今よりも障害に対しての理解が進んでいませんでしたが、親の思いと鷹栖町の協力、周りの住民の理解など多数の力によって立ち上げることができたと知りました。

そして、大雪の園では「入所者の立場になって考える、利用者主体」という理念のもと活動していました。例えば、他の施設では食事を外部から取り寄せるところが多いそうですが、ここでは利用者さんが食べたいものを選択することができるそうで、施設という少し限られた生活でも「経験」を大事にしていると知りました。また、職員さんは利用者さんに対してとても楽しそうに、また敬意を持った接し方であると思いました。

その点でも、鷹栖共生会を立ち上げた創立者の思いが今もなお受け継がれ、当時携わった人々の思いは無くなっていないと感じました。

(フィールドワークも終了し、帰りに田んぼアートを見学しました。展望台から見下ろす形になります)

(今年のテーマは北口榛花さんとあさっぴーでした。稲がまだ短くすき間が見えています)

(展望台で記念撮影)

(大学近くのわがままじぃじぃです。ソフトクリームとおやきが美味しいです)

前期のフィールドワークも無事に終了しました。

前期のまとめのレポートも作成できました。

後期の初めに報告会が行われ、後期フィールドワークに向けた取り組みを行っていきます。

今回の見学では、施設長やセンター長などが旭川大学の卒業生であることを知り、多くの先輩方が福祉の領域で活躍されていることに感銘を受けました。

私たちもこれからますます学びを深めて専門性を高めていきます。

長濱展開ゼミナール一同