【活動報告】10/21 北海道上川高校1年生向け進路啓発学習を実施しました

10月21日(火)に、上川高校の1年生に進路啓発学習を実施しました。齋藤ゼミナールでは、「大学での学び」について発表するとともに、希望する高校生3名にゼミナール体験を提供しました。高校の授業は1コマ50分です。しかし大学の1コマは90分です。高校生たちは、慣れていないにも関わらず一生懸命に取り組んでくれました。

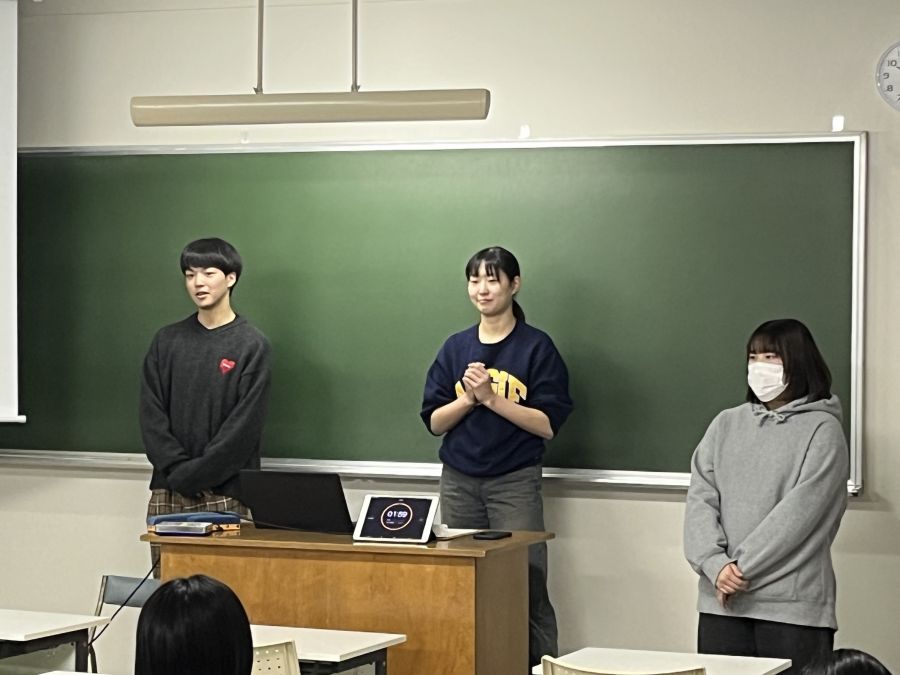

1講目では2年ゼミ生(荒川遥葵、五十嵐彩衣、井上雄斗、鎌田隼太朗)が「大学での学び」というテーマで、それぞれ10分で発表しました。まず、荒川が大学生の時間割は一人ひとり異なること、ゼミナールの先輩との回転寿司での会話[1]を紹介しました。その上で高校生に「学びとは何か」を問いかけました。次に井上が「大学内での学び」として教職課程を履修して成長した自分、五十嵐が「大学外での学び」として北海道教育庁主催の「草の根教育実習」で感じた経験の大切さについて語りました。そして鎌田が高校と大学の学びのギャップとして、答えのない問いについて探究し続けることの違和感を話しました。その上で「学びとは何か」を高校生とディスカッションをしました。ディスカッションでは「学びは暗記することやテストで高い点数を取ることではない」、「学びは人によって違う」など様々な意見や感想がありました。

2講目は齋藤先生が「学び」について講義しました。高校生からは「難しい」「今まで考えたことがなかった」という声が上がりました。悩む様子も見られました。重要なキーワードである「文化的実践への参加(=他者や社会との関わり)」がなぜ必要なのかについて、高校生と一緒に考えました。その際には「人との関わりを通して新しい気づきがあるから」「コミュニケーション能力が身に付くから」「自分、他の人の強みを見つけるため」などの意見が出てきました。大学生からは「一人で生きていくことは難しいが、文化的実践への参加(普段のゼミナール活動もそのうちの一つ)によって他者と協力しながらつくり上げていくことを実感している。他者を知ることで自分の考えを広げ、尊重し合いながら考えをすり合わせていく姿勢をこれからも持ち続けていきたい」などの意見が出ました。難しい内容について考え続けた90分間でしたが、それでも諦めずに話し合いを進めていた高校生たちの姿が印象的でした。

3講目は大学に対する興味関心が特に高い3名の生徒に「ゼミナール・バトル」を行いました。その際には江口ゼミナールと勝又ゼミナールに協力してもらい、それぞれ活動報告を行いました。具体的には江口ゼミナールは地域におけるラーメン店の出店、勝又ゼミナールは「まちなかマップ」づくり、そして齋藤ゼミナールは地域の子どもたちのための教育活動、を通した気づきや学びについて発表しました。高校生は、特に江口ゼミナールの活動に強い関心を寄せている様子でした。その後、それぞれの生徒と自分のやりたいゼミナールを一緒に考えました。子どもたちをたくさん遊んで楽しむ、音楽を通して地域を盛り上げる、スポーツを通して子どもたちに投擲競技のすばらしさを紹介するなど一人一人の思いに合ったゼミナールがあり楽しい時間となりました。

上川高校の生徒の皆さんにとって、今後の学びに少しでもつながるものとなっていれば嬉しく思います。

(文責 井上雄斗 齋藤ゼミナール2年)

[1] 回転寿司のネタが、地理の授業作りにつながるというものでした。