★展開ゼミナール独自実習★ 第1クールを終えて

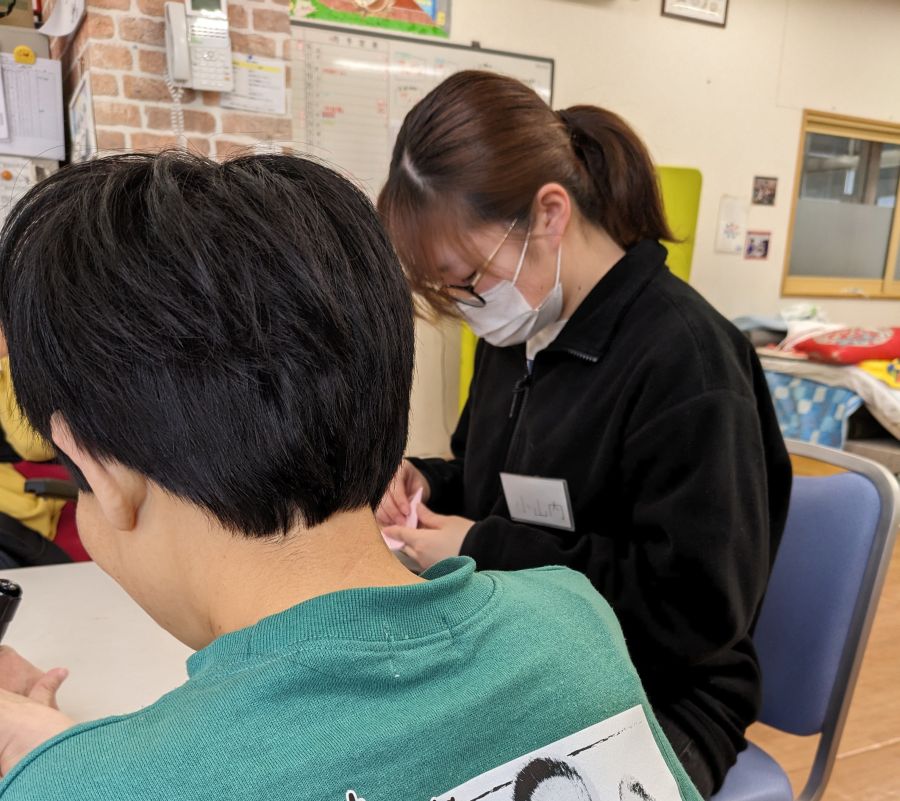

第2期北村展開ゼミナールが始動。「まずは現場から学ぼう」ということで、社会福祉法人あかしあ労働福祉センターが設置運営する3か所の生活介護事業所に分散し、第1クールとして4月から5月にかけて4回にわたり実習(フィールドワーク)しました。毎回の実習を通してのふり返りから課題を設定し、障害のある利用者一人ひとりに合わせた支援の大切さや、利用者とのコミュニケーションの方法を含む適切な距離感の考え方をはじめ、利用者一人ひとりの個性と障害の理解、そして何よりも可能性の尊重など、初めての障害福祉サービス事業所での実習にもかかわらず、とても意味の深い学びが得られた実習第1クールでした。各自の感想を一部キャプションで紹介します。

第2期のスローガンは「少数精鋭」。少人数ながら学習委員長と運営委員長を決め、役割と責任をもちつつ、秋にはさらに他の福祉事業所等に分散し実習第2クールを予定しています。また、今後は道央方面でのスタディツアー(フィールドワーク)を予定しており、その準備と事前学習にとりくみます。

実習第1クールを終えて、利用者自治会の代表と記念撮影。手話の「北」がゼミのシンボルポーズです。

第1クールでは、障害を持つ方々とのコミュニケーションのとり方を課題として取り組んだ。はじめは自分からコミュニケーションを取りに行くことが難しかったり、どのようにコミュニケーションをとるとよいのかが分からなかったりして、なかなか積極的に関わることができなかった。実習を通して、職員の方の関わり方を観察して学び、言葉でのコミュニケーションはとれなくても、声をかけると笑顔になったり、頷いたり、手を触れることでコミュニケーションをとっていることが分かった。3回目、4回目になるとおぼえてくださっている方もいて、積極的に関わってくれたので自分からも行動することができました。 今回実際に現場に出たことで得られた知識と、見つけられた課題を今後のゼミ活動や授業、実習の中で活かしていきたい。

私は障害を持つ方々とのコミュニケーションの取り方、また支援を必要とする方々の生活に着目した。利用者の方々とのコミュニケーションは、重度の障害を持つ方の多い部署だったこともあり、聞いたことに対する返答が無かったり、何を言っているのかを理解するのが難しかったりと、初めはとても苦戦し、大きな課題として上がった。だが、職員の方のコミュニケーションの取り方を学ぶことなどで、少しずつではあったが会話をすることができた。 座学だけでは学び切ることのできない現場の雰囲気や実際の利用者の方々の生活、コミュニケーションの難しさなどを学ぶことができた今回のフィールドワークはとても大きな経験値となったと感じでいる。これからの実習や授業で活かしていきたい。 障害者施設としてのイメージは、今まで障害を持つ方々の生活の援助をし、一方的に援助をしているところというイメージがあったが、実際足を踏み入れてみると、そこでは介護者と利用者が協力して作業を行い、共に生活を送っていた。自治会役員会にも参加するなかで、利用者全体のことも少し理解できた。自身の課題としては、障害を持った方々とどのようにコミュニケーションを取っていくのかという点だと感じた。脳性麻痺を患いうまく言葉を発することのできない人との会話は「閉ざされた質問」のみでの会話となるため、その中でいかに話を広げるかが難しく、課題であると感じている。

第1クールでは、利用者の方々とコミュニケーションをとるうちに、様々な経験、体験、気づきを得ることができた。私が関わった利用者の方々は軽度障害で、会話のできる場合が多かった。学びを深めようと思ったのが、障害やその人に合わせたコミュニケーションの取り方であった。現場の職員の方々のコミュニケーションを見てみると、その人、その障害に合わせるかのように声のトーンや話すスピードがぜんぜん違った。また利用者の人たちが働きやすいような声掛けや、やる気の出るような声かけを自然に会話の中で行っていた。はじめのうちは、私もこのコミュニケーションを行おうと試みたが、ぜんぜん自然に会話することができなかった。なので後半はは小さいことから初めて、名前を覚えてもらう、食べたご飯や休日の過ごし方など小さな質問から初めて見た。そうすると自然に会話もはずむようになった。少しだが利用者との距離感やコミュニケーションの取り方を掴むことができた。私も今後経験を重ね、現場のプロのようなコミュニケーションを取れるようになりたいとよりいっそう思った。そして利用者の方達に共通してみられたのが皆いきいきと働いていた。自分にやれることがある、自分が役に立っているという認識が彼らの生きがいに繋がっているのではないかと思った。第1クールでは、座学だけでは得られない現場の体験を自分の肌で感じたことで自分の将来像をよりいっそう明確にすることができた。とても貴重な体験で、今後とも実習や授業などで今回学んだことを発揮していきたい。